Das Internet der Plattformen

Die erfolgreichsten Internet-Unternehmen stellen keine Produkte her, sondern verbinden Konsumenten und Produzenten. Diese Plattformen beherrschen schon die Spielregeln in fast allen Konsumenten-Märkten. Und der nächste Kampf um die Plattformen für das Internet der Dinge hat schon begonnen.

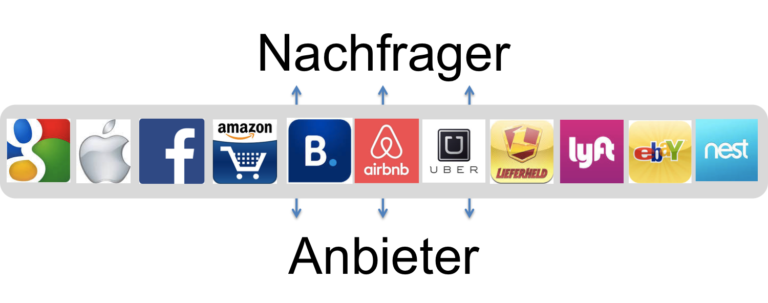

Uber, das weltgrößte Taxi-Unternehmen, besitzt keine Autos. Alibaba, der wertvollste Händler, unterhält kein Lager. Facebook, die wichtigste Medienseite, erzeugt keine Inhalte. Und Airbnb, dem größten Zimmeranbieter der Welt, gehören keine Wohnungen. Die vier Unternehmen sind Prototypen eines höchst erfolgreichen neuen Geschäftsmodells, das es auf globaler Ebene nur im Internet gibt: „Plattformen“, die sich zwischen Anbieter (zum Beispiel Taxifahrer, Hersteller, Verlage und Vermieter) und Nachfrager geschoben haben. Sie produzieren keine Produkte, sondern agieren nur als geschickte Vermittler, bestimmen aber die Spielregeln für alle anderen Akteure und schöpfen ordentliche Gewinne ab. „Apple bekommt 30 Prozent an allen Innovationen anderer Leute in seinem App-Store“, nennt Marshall van Alstyne, Ökonomie-Professor an der Universität Boston, als Beispiel. Die Hälfte der Top-20 Unternehmen der Welt macht sich das Plattform-Modell inzwischen zunutze – und es werden immer mehr. Denn wer es einmal in diese Position in seinem Markt geschafft hat, kann mit geringem Aufwand viel Geld an der Arbeit anderer Menschen verdienen.

Dieser Effekt erklärt die Strategie vieler, vor allem amerikanischer Firmen, mit aller Kraft und ohne Rücksicht auf Verluste die Rolle als globaler Anbieter zu erreichen. „Der Wettbewerb zwischen Plattformen tendiert dazu, dass ein Gewinner alles bekommt“, erklärt van Alstyne. Google hat sich diese Position mit seiner Suchmaschine schon erarbeitet: Der Konzern erstellt die Informationen nicht, sondern zeigt nur den Weg dorthin. Das allerdings macht Google so gut, dass der Großteil der Internetnutzer dort mit der Suche beginnt. Was wiederum die Unternehmen anlockt, ihre Werbung ebenfalls dort zu schalten. Auch Amazon beherrscht das Spiel: Das Unternehmen hat zunächst als reiner Händler begonnen, lässt nun aber auch andere Anbieter auf seinem „Marktplatz“ verkaufen und kassiert dafür eine Gebühr. Booking.com hatte sich diese Position im Reisemarkt erobert, muss diese Position aber gegen Airbnb verteidigen. Tesla ist dabei, das Auto zur Plattform zu machen, was die deutschen Hersteller noch nicht verstanden haben. Und auch Google nutzt seine Position, um in neue Märkte einzudringen. Jüngstes Beispiel: Das Unternehmen will offenbar auch Handwerker vermitteln.

Mit wenigen Ausnahmen auf den Plattformen der Amerikaner aktiv

In Deutschland verfolgen nur wenige Unternehmen eine globale Plattform-Strategie. Bekanntestes Beispiel ist Rocket Internet. Das Berliner Unternehmen der Seriengründer Alexander, Marc und Oliver Samwer möchte die führende E-Commerce-Plattform werden, allerdings nur außerhalb der USA (wegen Amazon) und Chinas (wegen Alibaba). Passend dazu hat der Modehändler Zalando ebenfalls gerade angekündigt, auf dieses Modell zu setzen. Die Samwers wollen mit Lieferheld und Lieferando auch die Restaurants, Pizzerien und Dönerbuden der Welt unter eine Plattform bringen. Auch für Putzfrauen (und Männer) haben die Samwers schon das passende Modell entworfen. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Großteil der Web-Firmen aus Deutschland damit beschäftigt ist, entweder auf den Plattformen der Amerikaner aktiv zu sein oder bestenfalls noch seinen Heimatmarkt zu verteidigen.

Während die reinen Online-Plattformen inzwischen weitgehend besetzt sind, tobt aber noch der Wettbewerb um die Hoheit in den Märkten, die gerade erst digitalisiert werden. Beispiel Transport. Auf globaler Ebene konkurriert das amerikanische Start-Up Uber mit der ebenfalls aus Kalifornien stammenden Firma Lyft. Beide stoßen in wichtigen Märken wie China auf starke lokale Wettbewerber. Auch in Deutschland buhlen die Taxi-Zentralen und die Daimler-Tochter MyTaxi um diesen Markt mit.

Amerikaner gewinnen die Materialschlacht um die Plattformen

Doch die Chancen sind ungleich verteilt. Denn eine Plattform zu besitzen, ist zwar schön. Aber der Aufbau kann extrem teuer sein, da es einen direkten Zusammenhang zwischen den Preisen auf beiden Seiten gibt: Die Taxi-Fahrer wollen möglichst viel Geld verdienen, die Kunden zum guten Service aber möglichst wenig bezahlen. Um beide Seiten zufrieden zu stellen, zahlen Plattform-Betreiber häufig Subventionen an die Anbieter, was aber schnell sehr teuer werden kann. Die dafür nötigen Finanzen bekommen vor allem die US-Unternehmen zugesteckt. Allein 5,9 Milliarden Dollar hat Uber schon eingesammelt. Das Geld wird vorwiegend eingesetzt, um Fahrer anzuwerben. Denn erst wenn genügend Fahrzeuge auf der Straße sind, damit die Kunden schnell von A nach B kommen, kann die Plattform wachsen. Also bietet Uber den Fahrern ganz einfach bessere Konditionen als ihre alten Taxi-Unternehmen. Erst mit den Milliarden der Risikokapitalgeber kann Uber sich diese Subvention leisten. Ein deutsches Start-Up, das 5,9 Milliarden Dollar erhält, ist dagegen kaum vorstellbar.

Das Beispiel MyTaxi

Wie groß der Unterschied zur Investitionsfreude der Deutschen ist, zeigt das Taxi-Geschäft. Denn eigentlich war das Hamburger Start-up MyTaxi in der Pole-Position, zumindest den deutschen Markt für sich zu gewinnen. Doch dann musste das Unternehmen auf Druck des Investors Deutsche Telekom mitten in der Wachstumsphase ein neues Abrechnungsmodell einführen, das dem Unternehmen mehr Gewinn bringen sollte. Das Modell stieß aber auf erbitterten Wiederstand der Taxi-Fahrer, die sich gegenseitig unterbieten sollten, um Aufträge zu bekommen. Die Fahrer wechselten daraufhin einfach zur nächsten Plattform, die mehr zahlt. MyTaxi hatte eine Grundregel des Plattform-Geschäfts gebrochen: Eine Seite des Marktes, in diesem Fall die Taxi-Fahrer, zu verprellen. Die Wachstumsdynamik war gebrochen, so dass nur der Verkauf an Mit-Investor Daimler übrig blieb. Heute ist MyTaxi nur noch ein Anbieter unter vielen. Ein solcher Fehler wäre den Amerikanern nie passiert.

Die versuchen unterdessen, ihre ohnehin schon gute Position im Netz auch auf den nächsten großen Zukunftsmarkt auszudehnen, das „Internet der Dinge“. Dabei werden nicht nur Menschen miteinander vernetzt, sondern auch Gegenstände und Maschinen. Weil das Geschäft riesig zu werden verspricht, kaufen sich die bekannten Internet-Giganten mal eben in den neuen Markt ein: 3,2 Milliarden Dollar hat Google für den Thermostathersteller Nest ausgegeben, während Amazon – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit – vor wenigen Wochen das Unternehmen 2lemetry übernommen, das Maschinen aus der Cloud heraus steuern kann.

Sogar Facebook will nun Plattform für das „Internet der Dinge“ werden

Sogar Facebook, das zunächst nur alle Menschen der Welt miteinander vernetzen will, hat gerade überraschend eine Software vorgestellt, mit der Entwickler einfach Anwendungen für das Internet der Dinge bauen können. Apple ist mit seiner Anwendung „iHome“ schon einige Monate in dem Markt unterwegs. iHome ermöglicht den Nutzern, viele Gegenstände im Haus mit nur einer App zu steuern. Im Prinzip bündelt iHome also nur verschiedene Anwendungen, die andere Unternehmen erfunden haben. In Deutschland gibt es nur wenige Konkurrenten wie die iHaus AG aus Unterföhring bei München, die als Softwareplattform ebenfalls versuchen, die Steuerung der smarten Häuser zu übernehmen.

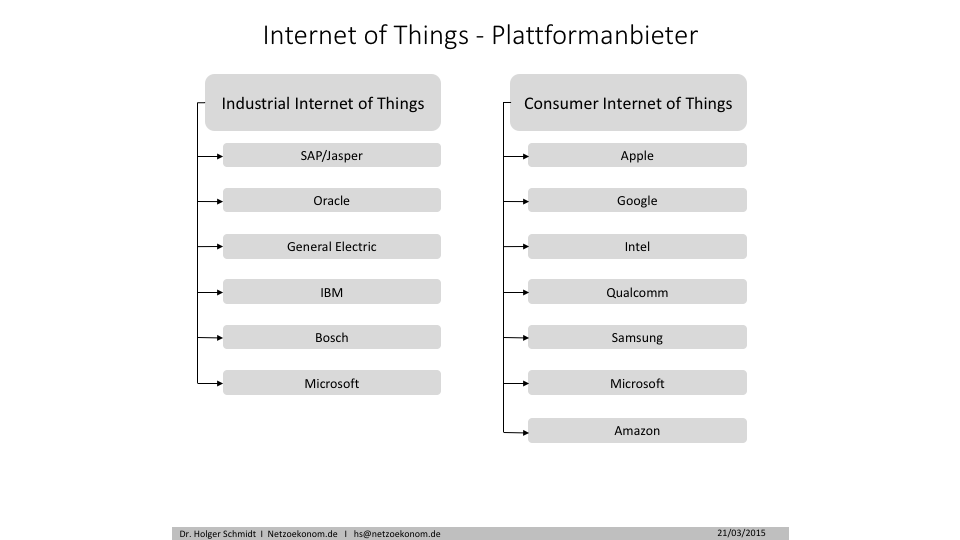

Noch ist dieser Markt nicht verteilt, da kündigt sich schon der nächste und vielleicht sogar größte Plattform-Markt an: Das „industrielle Internet der Dinge“, also die Vernetzung der Industrie. Bisher ist „Industrie“ eine Domäne der Deutschen, vor allem der Maschinenbau. Doch auch in diesem Markt greift der Plattform-Gedanke um sich, weil hier Standards für die Vernetzung der Maschinen eine große Rolle spielen. Aus Deutschland sind vor allem Bosch und der Softwareanbieter SAP aufgebrochen, um international mitzuspielen. Aber schon SAP braucht die Hilfe des US-Unternehmens Jasper. Denn General Electric oder der SAP-Rivale Oracle sind dabei, die Plattform für die Kommunikation der Maschinen untereinander zu betreiben.

Anderes Selbstverständnis: Dem Kunden mehr Geschäft ermöglichen

Hier sind die Amerikaner zwar noch nicht uneinholbar enteilt, doch ihr Vorsprung wächst, weil sie die Verknüpfung der Daten besser beherrschen. „Führende US-Industriespieler setzen die Chancen datengetriebener Geschäftsmodelle durch eine geschickte Verzahnung mit ihrem Hardware-Kerngeschäft bereits konsequent um“, warnt Marc Ziegler vom Beratungsunternehmen Goetzpartners in München. Der große Unterschied zu den meisten deutschen Industrieunternehmen liege in einem Selbstverständnis, das an die Datenökonomie angepasst sei: „Top US-Spieler wie GE oder Cisco überlegen, wie sie ihre Kunden in die Lage versetzen können, mit ihren Endkunden mehr Geschäft zu erzielen. Damit überspringen sie – anders als das Gros ihrer deutschen Mitbewerber – eine Wertschöpfungsstufe“, sagt Ziegler. Würden sie das nicht tun, positionierten sich reine Digital-Firmen an ihrer Stelle und vor allem Industrieunternehmen könnte zu reinen Lohnfertigern degradiert werden, befürchtet der Berater.

Literatur:

- The Economics of the Internet of Things

- Why Business Models Fail: Pipes Vs Platforms

- Jean Tirole and Platform Markets

- Thomas/Autio/Gann: Architectural Leverage: Putting Platforms in Context

- Platform Economics: Essays on Multi-Sided Platforms (PDF)